विद्यालय वातावरण का बालक के जीवन की दशा और दिशा में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। कहा भी जाता है कि किसी भी देश का भविष्य मिलों और कारखानों में निर्मित न होकर विद्यालय की कक्षाओं में निर्मित होता है। सत्य ही है कि आज के छात्र ही कल के शिक्षक, वैज्ञानिक, चिकित्सक, खिलाड़ी तथा प्रबन्धन इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों को गौरवान्वित करने का कार्य करेंगे। ऐसे में सरलता से विद्यालय और कक्षीय उत्तरदायित्वों का अनुमान लगाया जा सकता है कि एक शिक्षक कक्षा में कोई वस्तु या उत्पाद निर्मित न करके लोकतन्त्र के आधार स्तम्भ आदर्श नागरिकों को प्रशिक्षित कर रहा है जो देश की बागडोर संभालेंगे इन परिस्थितियों में विद्यालयी प्रशासन तथा शिक्षक की भूमिका बढ़ जाती है कि वह कक्षीय वातावरण का सृजन तथा छात्र-छात्राओं के मध्य अनुशासनात्मक वातावरण का सृजन इस प्रकार करे कि उनमें अन्तःक्रिया की स्थापना हो सके। अतः अन्तःक्रिया विद्यालयी दिनचर्या का अभिन्न अंग होनी चाहिए तथा इसके आयोजन से पूर्व बालक-बालिकाओं की विशिष्ट रुचियों, आवश्यकताओं इत्यादि का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे अन्तःक्रिया प्रभावी बन सके। इस दिशा में विद्यालय तथा कक्षीय उत्तरदायित्वों के निरूपण से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि इनके अन्तर्गत किनका समावेश किया जाना चाहिए ।

- विद्यालय प्रशासन– विद्यालय प्रशासन शिक्षा के अबाध रूप से प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। प्रशासन यदि सुप्रबन्धित और सुसंगठित है तो विद्यालयी दिनचर्या भी व्यस्तम होगी तथा बालकों के अवकाश के समय का सदुपयोग भी किया जायेगा। विद्यालयी प्रशासन की जवाबदेही के कारण ही कक्षीय अन्तः क्रिया और बालक तथा बालिकाओं की विशिष्टता का सदुपयोग किया जा सकता है।

- विद्यालय प्रबन्धन– विद्यालय का प्रबन्ध तन्त्र ऐसा हो जो आपसी विवादों में न पड़कर छात्र हित में त्वरित निर्णय ले सके। गतिशील, छात्र हितैषी तथा व्यापक दृष्टिकोण रखने वाला प्रबन्ध तन्त्र बालकों और शिक्षकों को अधिगम के नवीन तरीकों तथा शिक्षण की प्रभाविता हेतु प्रयोग करने की छूट प्रदान करेगा, जिससे बालक-बालिकाओं के मध्य स्वानुशासन की प्रवृत्ति विकसित होगी, विद्यालयी दिनचर्या सार्थक बन सकेगी तथा कक्षीय अन्तःक्रिया में वृद्धि होगी।

- विद्यालय शिक्षक- शिक्षक का महत्त्व एडम्स तथा जॉनी डीवी ने क्रमशः शिक्षा की द्विमुखी और त्रिमुखी प्रक्रिया द्वारा बताया है। हम यह जानते हैं कि शिक्षक का प्रभाव बालकों पर अत्यधिक पड़ता है। अतः दिनचर्या की प्रभाविता, कक्षीय अन्तःक्रिया की अनुशासनात्मक प्रक्रिया में बालक और बालिकाओं की विशिष्टताओं को सकारात्मक मार्गान्तरीकृत का कार्य शिक्षक के द्वारा ही सम्पन्न होता है।

- विद्यालय शिक्षकेतर कर्मी– वर्तमान विद्यालयी व्यवस्था में शिक्षकों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारीगणों से बालक-बालिकाओं को संवाद स्थापित करना पड़ता है। शिक्षकों साथ-साथ शिक्षकेतर कर्मीगण भी बालक-बालिकाओं में स्वानुशासन की प्रवृतिका करने, कक्षीय अन्तःक्रिया को प्रभावी बनाने, विद्यालयी दैनिक कार्यक्रम की प्रभावित में महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकते हैं।

- बालक तथा बालिकाएँ- बालक और बालिकायें यदि स्वयं स्वानुशासित होंगी तो कक्षीय अन्तःक्रिया में ये बढ़-चढ़कर प्रतिभाग लेंगी। बालक और बालिकाओं को दिन की प्रभाविता और सफलतापूर्वक संचालन के लिए इनका परस्पर लिंगीय दुर्भावों से मुक्त होकर परस्पर सहयोग द्वारा कार्य करने के लिए शिक्षित करना चाहिए। बालक बालिकाओं का स्वस्थ दृष्टिकोण ही शिक्षण और अधिगम को सफल बना सकता है।

- दैनिक कार्यक्रम- विद्यालय चूँकि औपचारिक शिक्षण संस्थाएँ हैं अतः यहाँ शिक्षण के पूर्व निश्चित उद्देश्य तथा उन उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार निश्चित समयावधि में की ज सकती है, इसके लिए विद्यालय में निश्चित दैनिक कार्यक्रम की रूपरेखा निर्मित की रा है। दैनिक कार्यक्रम का निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए-

- बालक तथा बालिकाओं की विशिष्ट रुचियों का ध्यान रखना ।

- मनोवैज्ञानिकता का ध्यान रखना।

- शारीरिक, मानसिक इत्यादि विकास के मध्य समन्वय की स्थापना की जानी चाहिए।

- विषयों को इस क्रम में रखना जिससे बालकों की रुचि बनी रहे और विषय नीरस तथा बोझिल न हो पाये।

- दिनचर्या का निर्माण करते समय लचीलेपन का ध्यान रखा जाता है।

- प्रातः से लेकर छुट्टी तक बालकों को व्यस्त रखना ।

- दिनचर्या द्वारा भोजनादि हेतु समुचित समय को सम्मिलित करना ।

विद्यालीय दैनिक कार्यक्रम यदि व्यस्त प्रभावी, व्यक्तिगत विभिन्नता और बालकों की रुचियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्मित किया जाये तो कक्षीय अन्तःक्रिया और विद्यालये वातावरण में बालक-बालिकाओं की अनुशासनात्मक सहभागिता हेतु अधिक परिश्रम को आवश्यकता नहीं करनी पड़ेगी ।

- मापन एवं मूल्यांकन- मापन तथा मूल्यांकन द्वारा ही यह ज्ञात किया जाता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर शिक्षण दिया जा रहा था उसकी प्राप्ति में कहाँ तक सफलता मिल हे मापन तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया में समय-समय पर बालकों की प्रगति का आकलन किया जाता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में मापन तथा मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रचलन हो रहा है, जिस कारण से बालकों में सम्प्रेषण क्षमता और स्वानुशासन की प्रणाली का विकास किया जाता है। मापन तथा मूल्यांकन की अर्वाचीन विधियों द्वारा कक्षीय 1 अन्तःक्रिया तथा बालक-बालिकाओं की अनुशासनात्मक विशिष्टता सुनिश्चित की जा सकती है।

- शिक्षण विधियाँ- शिक्षण विधियों में वर्तमान में गत्यात्मकता और क्रिया-प्रधानता पर बल दिया जा रहा है जिससे कक्षीय अन्तःक्रिया में वृद्धि होती है। गत्यात्मक और क्रिया-प्रधान शिक्षण विधियों के द्वारा बालक-बालिकाओं में अनुशासनात्मक प्रक्रिया तीव्र होती है। इस प्रकार की शिक्षण विधियों द्वारा बालक-बालिकाओं में परस्पर सहयोग तथा सद्भाव की स्थापना होती है जिससे विद्यालयी दिनचर्या और कक्षीय अन्तःक्रिया प्रभावी होती है।

- पाठ्यक्रम- विद्यालयी दिनचर्या का अभिन्न अंग पाठ्यक्रम होता है, क्योंकि इस दिनचर्य का निर्माण ही पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से उद्देश्यपूर्ण बनाकर क्रियान्वित करने होता है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बालकों का सर्वागीण विकास सुनिश्चित हो सके ।

पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ आधारस्वरूप सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं-

- उपयोगिता का सिद्धान्त

- गतिशीलता का सिद्धान्त

- क्रिया का सिद्धान्त

- जीवन से सम्बद्धता का सिद्धान्त

- लचीलेपन का सिद्धान्त आदि

इस प्रकार उपर्युक्त सिद्धान्तों के अनुरूप निर्मित पाठ्यक्रम द्वारा विद्यालयी वातावरण प्रभावी बनेगा, दिनचर्या सार्थक, सुव्यवस्थित होगी, बच्चों के समग्र विकास हेतु क्रियाकलापों का आयोजन कराया जायेगा तथा क्रिया-प्रधान पाठ्यक्रम छात्रों के मध्य तथा छात्र और शिक्षक के मध्य कक्षीय अन्तःक्रिया को प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे, जिससे बालक-बालिकाओं की विशिष्टता का अनुशासन की स्थापना में प्रयोग किया जा सकेगा।

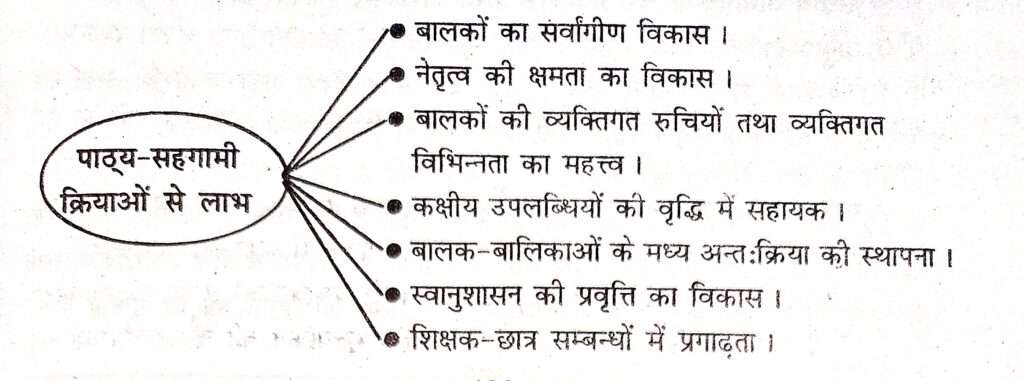

10. पाठ्य सहगामी क्रियाएँ- पाठ्यक्रम के समान ही वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्त्व प्रदान किया जा रहा है। इन क्रियाओं से कुछ लाभ निम्नवत् हैं

जिन विद्यालयों में समुचित रूप से पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है वहाँ शिष्य तथा शिक्षक सम्बन्ध, बालक-बालिका सहपाठियों के मध्य सम्बन्ध तथा स्वानुशासन की नींव पड़ती है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा सामूहिकता की भावना का विकास होता है जिसका प्रभाव शिक्षण के निर्वाध संचालन और अनुशासन की स्थापना पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

- कक्षीय अन्तः क्रिया एवं वातावरण- शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षीय अन्तःक्रिया में बालक तथा बालिकाओं दोनों से आवश्यकतानुरूप संवाद स्थापित करे। कक्षा का वातावरण दमनात्मक न होकर प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि ऐसे वातावरण में शिक्षक बाधा रहित होता है।

इस प्रकार विद्यालयी दिनचर्या, कक्षीय अन्तःक्रिया की अनुशासनात्मक प्रक्रिया में बालकों और बालिकाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करके इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाना चाहिए-

- शिक्षा एक सोद्देश्य प्रक्रिया है अतः कक्षा में अनावश्यक बातों, वाद-विवाद को प्रोत्साहित न करके इन पूर्व निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करना।

- बालक-बालिकाओं की अनुशासनात्मक प्रक्रिया हेतु कक्षीय वातावरण को शिक्षक को पूर्वाग्रहों से मुक्त तथा समानता आधारित बनाना चाहिए।

- पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए और इस हेतु दण्ड तथा पुरस्कार की नीति का अनुसरण करना चाहिए ।

- कक्षीय वातावरण में स्वानुशासन का महत्त्व होना चाहिए।

- कक्षीय वातावरण के द्वारा बालकों में सामूहिकता की भावना का विकास किया जाना चाहिए।

- कक्षीय अन्तःक्रिया की प्रभाविता के लिए क्रिया करने और बालकेन्द्रित गत्यात्मक विधियों को अपनाना चाहिए।

- कक्षीय अन्तःक्रिया के द्वारा बच्चों की रुचियों तथा वैयक्तिक विभिन्नता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- कक्षीय अन्तःक्रिया का आधार संकुचित न होकर व्यापक होना चाहिए।

- अनुशासनात्मक प्रक्रिया की स्थापना हेतु सभी से सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

- कक्षाओं में ही भावी पीढ़ियों और देश का भविष्य गढ़ा जाता है, अत: इस उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से किया जाना चाहिए।

- आत्मगत परीक्षा की अपेक्षा वस्तुनिष्ठता को अपनाना चाहिए।

- पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का उत्तरदायित्व विद्यालयों के प्रमुख उत्तरदायित्वों में से एक है । अतः इस उत्तरदायित्व की पूर्ति द्वारा कक्षीय अन्तःक्रिया तथ अनुशासन की स्थापना में बालक-बालिकाओं से सहयोग की प्राप्ति की जा सकती है।